我是石建民,电子科技大学(中国)—里斯本大学学院(葡萄牙)合作管理学博士项目2016级博士,浦发银行乌鲁木齐分行风险管理部和特殊资产管理部总经理。

2016年的一个决定,让我的人生从工作与生活交叉融合的两条红,变成了工作与学习两条平行线,生活开始退居一射之地。

2016年4月,我第一次来到成都,参加电子科技大学(中国)—里斯本大学学院(葡萄牙)合作管理学博士项目的面试。从4月面试到9月入学,经历了忐忑、激动与兴奋的心路历程。入学后第一年课程学习阶段,算是博士学习生涯的蜜月期,虽然每月往返成都上课稍有点折腾,但能聆听来自中葡授课教师分享的学术前沿,又能与各业界大咖沉浸互动,还能与同学们交流探讨,互相成就,精神食粮的获得感极大冲淡了往返旅途的疲惫。

课堂上与老师和同学们共享精神盛宴

步入论文阶段后,读博的蜜月期结束了,随之而来的是各种自我怀疑,不断地推翻重来。白天是同事眼中游刃有余的石总、是客户眼中运筹帷幄的石经理、是女儿眼中可咸可甜的爸爸。忙完一天的工作,关上书房门,开始论文研究后,石总、石经理、爸爸瞬间糊涂附体,变成不断游走在崩溃边缘、不断自我怀疑的“石头”:我的英语老师告诉我“question”和“problem”都叫“问题”,为啥“research question”和“research problem”就截然不同了呢?文献综述学位论文和学术专著引用格式还不一样?……幸得中外双方导师一直以来耐心细致的指导,抽丝剥茧地逐步推进与分析,让我跌跌撞撞地理顺了论文思路与框架。在这个过程中,工作与学习已成为我人生的两条主要支线。俗话说:一入“佛”门深似海,从此萧郎是路人。我想说,一入“学海”无止境,从此媳妇……,还好,从此媳妇还是媳妇。在此,感谢媳妇大人一直以来的鼎力支持。

女儿眼中可咸可甜的爸爸

白天工作,晚上学习。博士学习的前两年,工作与学习互不搭界,白天永远不懂夜的黑。随着论文研究的步步推进,慢慢从中体验到了研究带来的乐趣,梦想终于照进了现实:课程学习所得与论文研究所感,让我养成了严谨务实的求真精神,工作中凭经验拍脑袋做决策的情况少了,用数据分析说话的情况多了;工作随意性少了,用科学规范的方法做事的情况多了,掌握了方法论;眼界开阔了,思考问题会进一步考虑全球的因素……。学习对工作有积极推动促进,工作中的困惑到学习中去寻找解决方案,进一步驱动学习的内推力。

无数个深夜的伏案挥笔

一个人的旅途还是有点孤单的,特别在面对论文抓头挠耳的深夜,也曾有过放弃的念头。而中外双方导师细心的指导、同学们相互之间交流鼓劲,再加上女儿在旁边盯梢监督,让我一步一步坚持到最后,完成博士论文终稿,并走到毕业答辩这一令人期待的日子。

“大考”伴随着期待而来:走过种种关卡,我的正式答辩日期定在2022年11月8日,成都。

我工作与生活所在地新疆乌鲁木齐从8月10日因疫情开始封控。10月下旬我开始向市教育局和社区申请离疆,终于在11月5日凌晨接到社区电话,到集中隔离点隔离5天后,于11月10日登上了由乌鲁木齐开往成都的第一趟专列。经历36小时硬座,于11月12日抵达成都,开始了为期8天的隔离,完美错过了推迟到11月18日的答辩。这期间DoM项目中外负责人为我协调方方面面,安排的非常周到,让我感到无比温暖。

11月5日开始离家隔离

历经36小时硬座后,11月12日抵达成都

从11月5日离家到11月30日答辩,中间经历的反复与波折,让我感慨万千,觉得求学之路就如同玄奘西天取经,历经九九八十一难。但一想到Virginia和Nelson教授这三年来为了学生能顺利在成都答辩,前后被隔离了180多天,我这波折也就不算什么了。再者,波折虽有,但结局是完美的,风雨后的彩虹总归更让人期待。

答辩过程中的信心满满

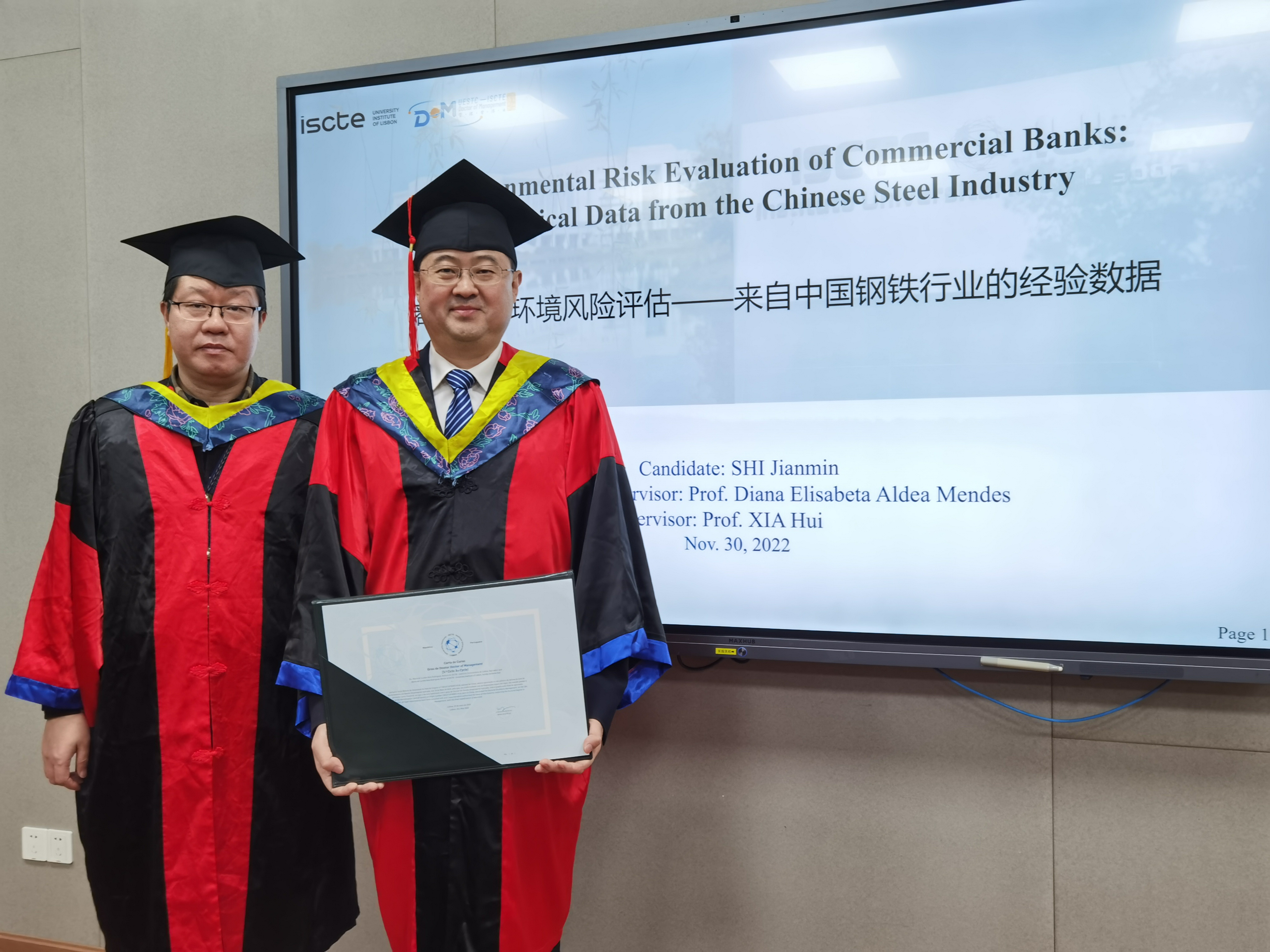

答辩结束后与答辩委合影

答辩结束后与中方导师合影

如今,我已于12月5日搭乘新疆通航后的第一趟航班,返回工作岗位,开始正常的工作与生活。回顾这一路走来的点点滴滴,真的有太多的感慨,有太多的感悟,也有太多的感谢。

读博六年来最大的收获,除了一纸管理学博士学位证外,更多的是对我思维方式的改变,对工作更存敬畏之心。我所从事的金融业,是金融资本密集型行业,作为决策者,需以更科学的方法、更理性的思维对待工作,而这,正是博士学习带给我的改变。

后记:如果说撰写博士论文的过程,是以我为主演的一场“大考”,那么疫情背景下的博士论文答辩这次“大考”,我只是其中的一个小小配角:DoM项目中外负责人为确保我能在六年学制期内顺利答辩,不断与里斯本大学学院答辩委协商沟通,史无前例地多次调整答辩时间;经管院院领导为了确保我答辩期间能顺利入校,亲自向电子科大保卫处说明协调;中方导师为了确保我答辩无误,多次陪同我演练陈述;中方答辩委为了确保按时出现在学校答辩场所,连续两天睡在办公室沙发上;几百名DoM博士校友得知我因疫情无法按时参加答辩,各方问候蜂拥而至……。

中方导师陪我答辩演练

最后,我要感谢我的爱人,为了支持我的学习,几年来,把家里老人和孩子照顾得无微不至,让我无后顾之忧;感谢我的女儿,是我持续学习的动力源泉之一,是我坚持不放弃的信念。

几十年来,觉得自己首次活成了“团宠”,荣幸!感谢!

(DoM项目 高小丽)